Le Sahara, avec son ensoleillement exceptionnel, représente un gisement d’énergie solaire inexploité à grande échelle. L’initiative Desertec, relancée récemment, ambitionne de transformer cette région en hub énergétique pour l’Europe et l’Afrique. Un défi technologique et géopolitique à 400 milliards d’euros.

Les études du DLR révèlent que seulement 0,3% de la surface désertique suffirait pour couvrir 17% des besoins européens en électricité. Une solution prometteuse face aux enjeux climatiques et à la dépendance aux gaz fossiles.

Ce projet pose cependant des questions cruciales : choix entre technologies CSP et photovoltaïque, acheminement via des réseaux CCHT, et coopération entre pays. Un équilibre complexe entre innovation et stabilité régionale.

Sommaire

TogglePoints clés à retenir

- Potentiel solaire immense du Sahara pour une production d’énergie durable.

- Investissement initial estimé à 400 milliards d’euros.

- Objectif : réduire les émissions de CO₂ et sécuriser l’approvisionnement européen.

- Technologies clés : centrales CSP et panneaux photovoltaïques.

- Défis logistiques liés aux réseaux de transport CCHT.

Introduction : l’ambition solaire du Sahara

Avec seulement 6 heures d’ensoleillement, le Sahara pourrait couvrir la consommation énergétique mondiale annuelle. Un potentiel qui place cette région au cœur des stratégies de transition verte.

L’Europe et la région MENA présentent une complémentarité unique : besoins croissants en électricité au Nord, ressources solaires inégalées au Sud. Cette synergie pourrait réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Le Plan Solaire Méditerranéen, lancé en 2008 sous l’égide de l’Union pour la Méditerranée, a posé les bases de cette coopération. Objectif : développer 20 GW de capacités renouvelables d’ici 2030.

Au-delà de l’électricité, ce projet pourrait révolutionner l’accès à l’eau. Les centrales solaires thermodynamiques permettent de dessaler l’eau de mer, une solution pour Gaza ou le Yémen.

« Les méga-centrales solaires sont un concept obsolète. La priorité doit aller aux réseaux décentralisés. »

Malgré les scepticismes, le Sahara reste un laboratoire à ciel ouvert pour l’innovation énergétique. La question n’est plus technologique, mais politique et financière.

Les origines et l’évolution du projet Desertec

Dès 2003, une initiative germano-européenne posait les jalons d’une révolution énergétique. Le Club de Rome et la TREC (Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation) ont mené les premières études avec le Centre Aérospatial Allemand (DLR). Leur objectif : modéliser la faisabilité d’un réseau solaire transcontinental.

La genèse avec la TREC et le Club de Rome (2003-2007)

Les années 2003-2007 ont vu émerger des scénarios concrets. Le DLR calculait que 0,3% du Sahara suffirait pour alimenter l’Europe. Un mémorandum tunisien en 2010 prévoyait 500 MW hybrides (solaire/éolien).

Le consortium Dii et les signatures clés (2009-2013)

En 2009, 12 entreprises – dont Siemens et RWE – formaient le consortium Dii. Leur ambition : concrétiser les études par des investissements. En 2010, 20 nouveaux membres (Enel, Nareva) rejoignaient l’aventure.

| Phase | Acteurs | Objectifs |

|---|---|---|

| 2003-2007 | TREC, Club de Rome | Études de faisabilité |

| 2009-2013 | Consortium Dii | Déploiement industriel |

| 2013+ | Fondation Desertec | Stratégie révisée |

Le retrait de la fondation Desertec et les tensions internes

En 2013, des conflits stratégiques éclatent. La fondation desertec quitte le Dii, critiquant une priorité excessive aux réseaux côtiers. Le Printemps arabe complique les partenariats locaux.

« Sans alignement politique, les mégaprojets énergétiques restent des chimères. »

Malgré ces défis, la fondation desertec a prouvé qu’une coopération Euro-Africaine était envisageable. Les infrastructures imaginées alors inspirent encore aujourd’hui.

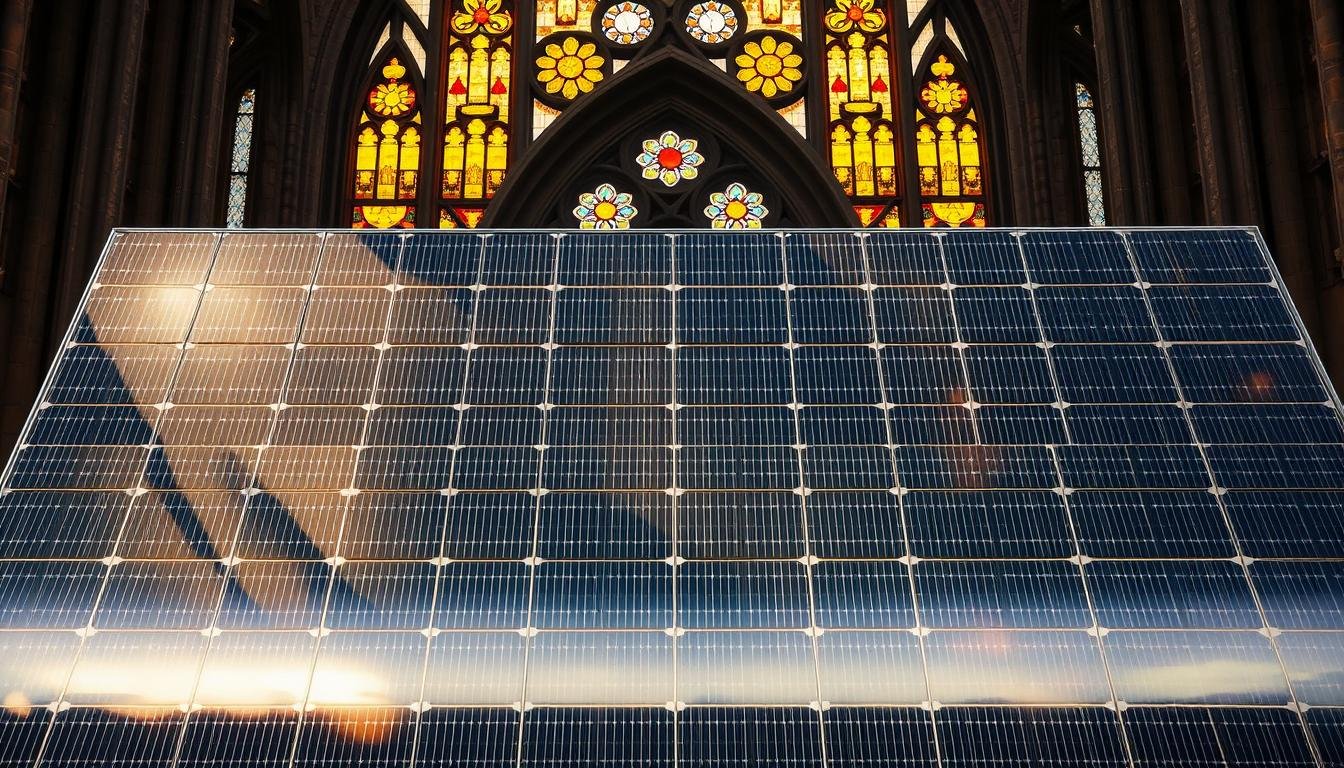

Technologies et infrastructures : les piliers du projet

Transformer l’énergie solaire en électricité stable nécessite des technologies innovantes et des infrastructures robustes. Le Sahara, avec ses conditions extrêmes, impose des solutions sur mesure pour maximiser le rendement et minimiser les pertes.

Centrales solaires thermodynamiques

Les centrales solaires à concentration (CSP) utilisent des miroirs pour focaliser la chaleur vers un récepteur. Trois technologies dominent :

- Tours solaires : 43 000 m² de miroirs génèrent 12 MW à 1000°C.

- Capteurs cylindro-paraboliques : rendement moyen de 30%, contre 15% pour le photovoltaïque.

- Systèmes Fresnel : compacts mais moins efficaces.

La maintenance coûte 23% plus cher en raison des tempêtes de sable, un défi opérationnel majeur.

Réseaux CCHT : l’art de transporter l’électricité

Le courant continu haute tension (CCHT) réduit les pertes à 3% sur 1000 km, contre 8% en alternatif. Un atout clé pour relier le Sahara à l’Europe.

| Technologie | Pertes/1000 km | Coût/km (€) |

|---|---|---|

| CCHT | 3% | 1,2 million |

| Alternatif | 7-8% | 0,9 million |

Le câble sous-marin Maroc-Espagne (projet Transgreen) illustre cette approche.

Stockage thermique et dessalement

Les sels de nitrate (procédé SEVESO) stockent la chaleur pendant 20 heures. Une solution pour lisser la production.

Autre avantage : le stockage thermique permet de dessaler 1,5 million de m³ d’eau par jour. Une ressource vitale pour les régions arides.

Défis et critiques : pourquoi Desertec peine à se concrétiser

Malgré son potentiel énergétique colossal, la concrétisation du méga-plan solaire se heurte à des obstacles majeurs. Entre investissements pharaoniques et réalités géopolitiques, le chemin vers une coopération euro-africaine reste semé d’embûches.

Coûts pharaoniques et incertitudes financières

L’estimation initiale de 400 milliards d’euros pour 100 GW (DLR, 2005) a été revue à la hausse. En 2023, le Fraunhofer Institute évalue désormais le coût total entre 580 et 720 milliards d’euros, en raison des surcoûts logistiques et des technologies de stockage.

Le retour sur investissement (ROI) pose question : 34 ans contre 8 ans pour l’éolien offshore. Une durée qui décourage les capitaux privés sans garanties étatiques.

Obstacles politiques et priorités locales

Le Printemps arabe a redistribué les cartes énergétiques. L’Algérie, par exemple, privilégie désormais les petites centrales décentralisées, comme le révèle une étude récente sur le projet solaire.

L’indice de risque pays (Banque Mondiale 2022) classe le Maroc 55ᵉ et la Tunisie 78ᵉ, reflétant des contextes politiques instables pour les investisseurs.

Concurrence technologique : photovoltaïque vs thermodynamique

La baisse des coûts du photovoltaïque (0,03€/kWh en 2023) rend obsolètes certaines centrales CSP (0,16€/kWh en 2010). Un dilemme pour les porteurs de projets.

| Technologie | Coût/kWh (2023) | Avantage clé |

|---|---|---|

| Photovoltaïque | 0,03€ | Économique, modularité |

| CSP | 0,12-0,16€ | Stockage thermique intégré |

Les subventions européennes, souvent orientées vers le PV, accentuent cette divergence. Un déséquilibre qui fragilise la cohérence du modèle initial.

Acteurs et alternatives : qui relance le rêve solaire ?

Face aux défis logistiques, des alternatives émergent pour concrétiser le potentiel solaire de la région MENA. Entreprises, gouvernements et consortiums redéfinissent leurs stratégies pour des solutions plus pragmatiques.

Le rôle des entreprises allemandes et européennes

Siemens et RWE, pionniers du consortium Dii, recentrent leurs efforts sur l’hydrogène vert depuis 2025. Une évolution stratégique face à la baisse des coûts du photovoltaïque.

Enel Green Power et ACWA Power émergent comme nouveaux leaders. Leur expertise dans les entreprises décentralisées répond mieux aux besoins locaux.

Medgrid et Transgreen : des projets réalistes

Avec 5 milliards d’euros investis, Medgrid vise 5 GW via les câbles existants du détroit de Gibraltar. Son avantage ? Un temps de déploiement divisé par trois.

Transgreen, soutenu par TAQA Arabia et MASEN, mise sur des interconnexions sous-marines. Une initiative qui évite les tensions géopolitiques terrestres.

| Projet | Budget | Technologie |

|---|---|---|

| Medgrid | 5 Md€ | Câbles existants |

| Transgreen | 3,2 Md€ | Câbles sous-marins |

L’avis des pays MENA : l’exemple algérien

Le CEO de Nareva résume : « L’Afrique doit d’abord s’électrifier elle-même. » Une vision partagée par l’Algérie, qui privilégie les petites centrales depuis 2020.

Le Maroc, avec MASEN, mise sur des partenariats public-privé. Un modèle de développement qui attire les investisseurs internationaux.

« Les mégaprojets ne fonctionnent que si les populations locales en bénéficient directement. »

Conclusion : un avenir incertain pour le méga-projet solaire

L’avenir énergétique du Sahara repose sur un équilibre fragile entre ambition et réalisme. Les défis géopolitiques et technologiques rappellent que la transition verte exige plus que des mégastructures.

D’ici 2050, un scénario hybride combinant CSP, photovoltaïque et stockage d’hydrogène pourrait émerger. Comme le souligne la DG de l’IRENA : « Les déserts restent des batteries solaires stratégiques pour le monde. »

La clé ? Une innovation collaborative entre l’UE et la région MENA, centrée sur les smart grids et les besoins locaux. L’énergie durable de demain se construira grâce à des modèles inclusifs, loin des rivalités traditionnelles.