Depuis 2015, la route solaire française fait parler d’elle. Conçue par Colas (groupe Bouygues) avec la technologie Wattway, elle promettait de révolutionner la production d’énergie renouvelable. Le projet normand, doté de 5 millions d’euros, visait à alimenter l’éclairage public de 5 000 habitants.

Pourtant, sept ans plus tard, le bilan est mitigé. Entre les espoirs écologiques et les réalités techniques, ces infrastructures posent question. La première route solaire de Tourouvre-au-Perche symbolise autant les ambitions que les déconvenues.

D’autres pays innovent aussi. L’Allemagne teste l’induction dynamique, tandis que les Pays-Bas expérimentent des pistes cyclables équipées de cellules photovoltaïques. Mais les enjeux restent identiques : rendement, durabilité et modèle économique.

Sommaire

TogglePoints clés à retenir

- Technologie française lancée en 2015 par Colas (Bouygues)

- Investissement initial de 5 millions d’euros en Normandie

- Objectif : alimenter 5 000 habitants en électricité

- Performances inférieures aux attentes après 7 ans

- Comparaison internationale avec l’Allemagne et les Pays-Bas

Cette analyse critique examine les résultats concrets, comme le détaille cette étude technique. Entre promesses et réalité, où en sommes-nous vraiment ?

1. Qu’est-ce qu’une route solaire ?

Transformer les routes en centrales énergétiques : un rêve devenu réalité grâce aux innovations récentes. Ces infrastructures combinent dalles photovoltaïques et résistance mécanique pour produire de l’énergie renouvelable sans empiéter sur les espaces naturels.

Définition et principe de fonctionnement

Une route solaire intègre des cellules photovoltaïques dans son revêtement. Ces dernières captent la lumière du soleil, même par temps nuageux. L’énergie est ensuite convertie via un onduleur et injectée dans le réseau électrique.

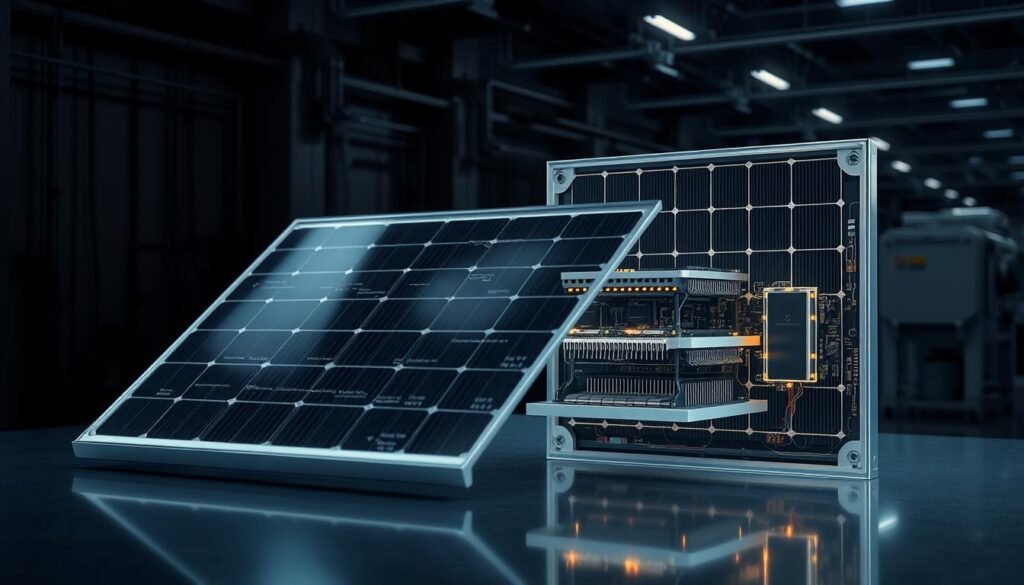

La structure repose sur des dalles de 15 cm, comprenant 36 cellules encapsulées dans une résine polymère translucide. Cette technologie protège les composants tout en permettant le passage des véhicules.

La technologie Wattway de Colas

Développée par Colas (groupe Bouygues), Wattway utilise des modules en silicium monocristallin. Leur empilement inclut :

- Une couche antidérapante pour la sécurité.

- Une résine ultra-résistante supportant jusqu’à 12 tonnes.

- Une texture optimisée pour l’adhérence.

Contrairement aux panneaux classiques, ces dalles exploitent les surfaces existantes. Cependant, leur rendement est inférieur en raison de l’inclinaison fixe et de l’opacité du verre renforcé.

| Critère | Panneaux traditionnels | Dalles Wattway |

|---|---|---|

| Rendement | 15-20% | 8-10% |

| Installation | Toits ou terrains dédiés | Sur chaussée existante |

| Coût au m² | 100-150 € | 200-250 € |

Un exemple méconnu ? Le parking solaire de Vendée (2016), précurseur des applications concrètes. Mais les défis persistent : usure accélérée par les pneus et accumulation de débris organiques.

2. Les promesses des routes solaires

Et si nos routes produisaient l’électricité de demain ? Cette vision ambitieuse séduit par son potentiel de décentralisation énergétique. Loin d’être un simple revêtement, le bitume deviendrait un acteur clé de la transition écologique.

Une production locale et décarbonée

Selon Colas, 20 m² de chaussée équipée pourraient alimenter un foyer en électricité. Un exemple concret ? La piste cyclable de Krommenie aux Pays-Bas génère 3 000 kWh quotidiennement sur 70 mètres. Une production suffisante pour éclairer plusieurs résidences.

Ces systèmes réduisent les pertes liées au transport d’énergie renouvelable. Comme le détaille cette analyse, ils transforment les infrastructures existantes en micro-centrales.

L’art d’optimiser l’espace urbain

Contrairement aux fermes solaires traditionnelles, cette technologie n’artificialise pas de nouveaux terrains. Elle exploite les 1,4 million de kilomètres de routes françaises. Un paradoxe intéressant : utiliser des surfaces déjà bitumées pour limiter l’étalement urbain.

Des applications innovantes au quotidien

Au-delà du réseau électrique, ces chaussées alimentent :

- L’éclairage public et les bornes pour véhicules électriques

- Des systèmes anti-verglas (testés au Canada)

- La recharge par induction sur l’A5 allemande pour camions

Autre bénéfice : la réduction des îlots de chaleur en ville grâce à la dissipation thermique des dalles. La Normandie envisageait même d’exporter son surplus d’énergie renouvelable via son réseau routier avant les premiers déboires techniques.

3. Les défis techniques et économiques

Derrière chaque technologie prometteuse se cachent des obstacles techniques et financiers. Les infrastructures photovoltaïques intégrées au bitume n’échappent pas à cette règle. Entre rendement limité et coût élevé, le bilan actuel interroge.

Rendement inférieur aux attentes

Les cellules encapsulées dans la chaussée affichent un rendement moyen de 8 à 10%, contre 15-20% pour les panneaux solaires classiques. À Tourouvre-au-Perche, la production réelle atteint à peine 400 kWh par jour, soit la moitié des prévisions.

- Perte de 30% d’efficacité due à l’inclinaison plate

- Dégradation accélérée par la surchauffe (+65°C en été)

- Rendement qui chute de 0,5% par degré au-dessus de 25°C

Problèmes thermiques et mécaniques

L’absence d’aération sous les dalles provoque une accumulation de chaleur. Contrairement aux panneaux surélevés, cette configuration réduit la durée de vie des cellules. L’exemple du prototype de l’Idaho (abandonné après 2 ans) illustre ces limites.

« Les températures extrêmes compromettent la viabilité à long terme des installations intégrées. »

Un modèle économique fragile

L’installation revient à 5 millions d’euros par kilomètre en France. Un surcoût significatif comparé aux 125€/m² pratiqués en Allemagne. Avec un prix de revient de 2,20€/kWh, la compétitivité face au photovoltaïque traditionnel (

| Critère | Technologie intégrée | Panneaux classiques |

|---|---|---|

| Coût initial | 200-250 €/m² | 100-150 €/m² |

| Durée de vie | 10-15 ans | 25-30 ans |

| Maintenance | Fréquente | Minimale |

Ces données soulignent l’urgence d’innover pour réduire les coûts et améliorer l’inclinaison des modules. Les projets futurs devront résoudre ces équations pour percer à grande échelle.

4. L’exemple français : le cas de Tourouvre-au-Perche

La Normandie a accueilli en 2016 un projet pionnier devenu emblématique. Sur 1 kilomètre de la RD5, 2 800 m² de dalles photovoltaïques devaient alimenter l’équivalent de 5 000 habitants. Un investissement de 5 millions d’euros porté par l’État français comme vitrine technologique de la COP21.

Un projet ambitieux en Normandie

Conçu sous l’impulsion de Ségolène Royal, ce démonstrateur visait trois objectifs :

- Valider la durabilité des dalles sous trafic routier

- Produire 288 350 kWh annuels (soit 790 kWh/jour)

- Alimenter l’éclairage public de Tourouvre

Contrairement aux installations allemandes, la technologie française privilégiait le collage direct sur chaussée existante. Une approche économique qui révèlera ses limites.

| Paramètre | Prévisions | Réalité 2023 |

|---|---|---|

| Production annuelle | 288 350 kWh | 149 459 kWh |

| Couverture besoins | 100% éclairage | 51% |

| Vitesse autorisée | 90 km/h | 70 km/h |

Bilan mitigé après 7 ans d’exploitation

Dès 2018, les premiers dysfonctionnements apparaissent. Le passage des poids lourds provoque un délaminage des dalles après seulement deux hivers. La municipalité doit imposer une limitation de vitesse à 70 km/h pour réduire les nuisances sonores.

« L’entretien quotidien s’avère indispensable : nettoyage des feuilles mortes, contrôle des joints, vérification des connexions. Un surcoût non anticipé. »

Malgré ces défis, l’exemple normand reste instructif. Il démontre la nécessité d’adapter les matériaux aux contraintes climatiques et mécaniques. Les années d’exploitation ont aussi confirmé l’importance cruciale de la maintenance préventive pour ce type d’infrastructure.

5. Routes solaires dans le monde : succès et échecs

Alors que la France expérimente ses premiers kilomètres, d’autres pays redéfinissent l’avenir des infrastructures énergétiques. Des pistes cyclables néerlandaises aux autoroutes chinoises, les approches divergent, révélant des leçons précieuses.

L’exemple néerlandais : durabilité et efficacité

Depuis 2014, la piste cyclable de Krommenie produit 3 000 kWh/jour sur 70 mètres. Un succès dû à :

- Une structure surélevée permettant une ventilation optimale.

- Un revêtement résistant aux véhicules lourds (testé avec des camions de 12 tonnes).

Contrairement au modèle français, les dalles sont inclinées à 30°, boostant le rendement de 20%.

L’innovation allemande : recharge en mouvement

L’Allemagne mise sur l’induction dynamique. Sur l’A5, des camions se rechargent à 70 km/h grâce à un partenariat entre ElectReon et Eurovia. Cette autoroute intelligente combine :

- Des bobines intégrées dans le bitume.

- Un système de gestion énergétique en temps réel.

Défis outre-Atlantique et en Asie

Les États-Unis ont abandonné le projet Solar Roadways (Idaho) après un rendement de 5%. En Chine, l’autoroute de Jinan (2 km) affiche des résultats mitigés malgré un investissement de 3,2 millions d’euros.

| Pays | Technologie | Rendement | Coût/km |

|---|---|---|---|

| Pays-Bas | Piste cyclable | 15% | 1,8 M€ |

| Allemagne | Induction | 12%* | 4,5 M€ |

| Chine | Panneaux intégrés | 9% | 1,6 M€ |

*Efficacité énergétique globale incluant la recharge des véhicules.

6. Quel avenir pour les routes solaires en 2025 ?

L’horizon 2025 dessine une nouvelle ère pour les infrastructures énergétiques intégrées. Les laboratoires mondiaux travaillent à résoudre l’équation rentabilité-durabilité qui freine encore le déploiement massif.

Les innovations en cours

L’Autriche teste depuis 2023 des ombrières photovoltaïques sur autoroutes. Cette innovation augmente de 40% le rendement grâce à :

- Une inclinaison optimale des panneaux solaires

- Un système de refroidissement intégré

- La protection contre les intempéries

Contrairement aux dalles encastrées, cette solution préserve la chaussée. Un exemple prometteur pour les véhicules électriques avec recharge dynamique.

Perspectives de déploiement

L’Allemagne vise l’équipement complet de son réseau autoroutier d’ici 2035. Le coût au m² pourrait chuter à 85€ grâce à l’industrialisation, comme le détaille notre analyse sur les tarifs photovoltaïques.

En France, le potentiel est considérable :

- 500 km² de surface exploitable sur 1 million de kilomètres de routes

- Une durée de vie portée à 20 années avec les nouveaux polymères

- Intégration possible dans le mix énergietique du GIEC pour 2030

« Les normes de construction routière doivent évoluer pour absorber ces technologies. C’est le prochain défi réglementaire. »

Cette transition nécessitera un investissement massif, mais les gains à long terme pourraient révolutionner notre approche des infrastructures.

7. Conclusion : entre potentiel et réalisme

0,1% du mix mondial : modeste mais significatif pour une technologie émergente. L’AIE prévoit 2% d’ici 2030, confirmant son rôle complémentaire dans la transition énergétique. Loin d’être une solution miracle, elle trouve sa place dans des projets pilotes ciblés.

Son rendement actuel impose des choix stratégiques. Privilégier les zones ensoleillées avec trafic modéré optimise la rentabilité. L’exemple normand montre qu’un coût maîtrisé nécessite subventions et innovations techniques.

Ces infrastructures doivent s’intégrer au mix énergétique existant. Leur force ? Transformer des surfaces déjà artificialisées en sources de production locale. Un atout pour les territoires engagés dans la neutralité carbone.

Malgré les défis, la R&D doit se poursuivre. Les routes solaires représentent une piste parmi d’autres. Leur avenir dépendra de notre capacité à conjuguer ambition écologique et réalisme économique.